“1964年初,这点钱够他生活吗?”毛泽东摘下眼镜,望着对面的章士钊保利配资,语调里透着几分担忧。章士钊犹豫片刻:“每月一百八十块,他常说‘差不多’,可我看拮据得很。”一句简单对话,成为接下来那封“私信”与两千元稿费的由来。

要理解这两千块钱的分量,得把时间拨回十五年前。1949年,新政权刚成立,外界猜测清室成员会步罗曼诺夫家族后尘。出人意料的是,中共中央选择了改造而非清算。毛泽东告诉身边人:“封建制度得推翻,个人还能改造。”这句判断,为末代皇帝的命运定下基调。

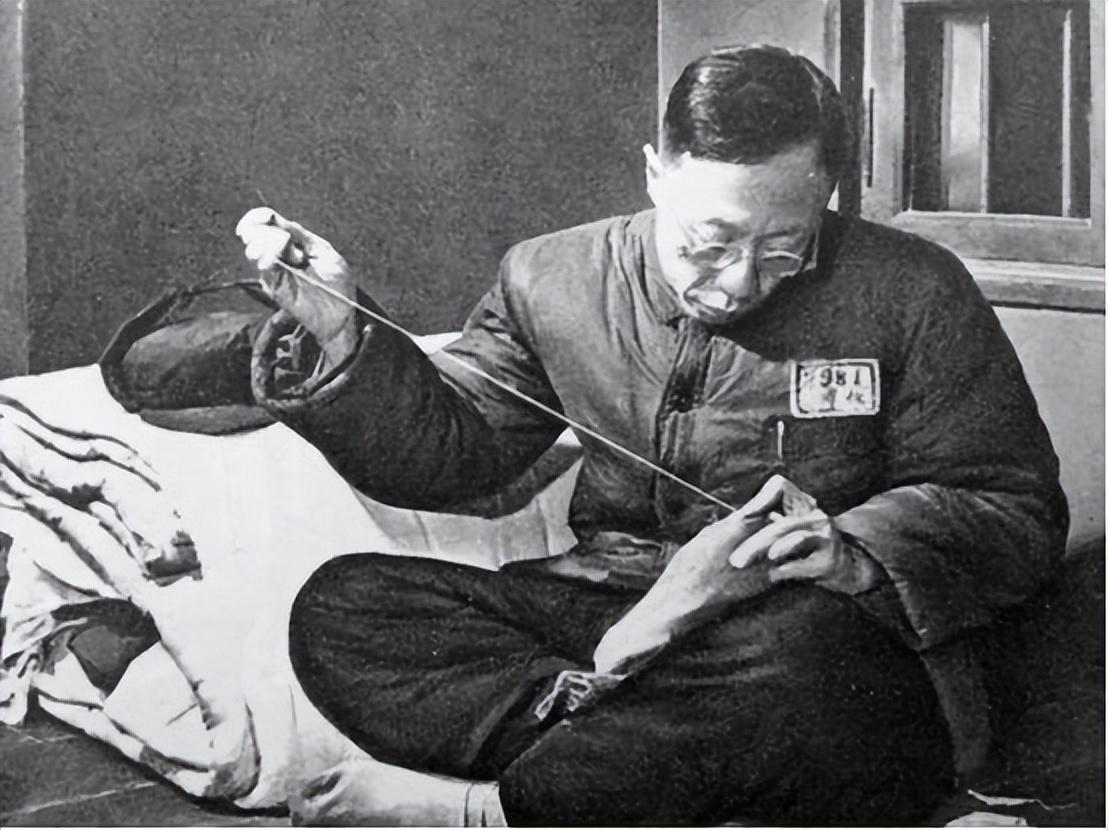

1950年,溥仪被押回抚顺。当年他四十四岁,习惯了满汉大礼和锦衣玉食,却第一次学会排队打饭、扫地种菜。改造队伍把他与日伪高官、侵华将领编在一处,犯人编号“981”。抚顺旧址资料显示,他在三个月内交出八十余份认罪书,自剖“皇帝梦”与“独夫梦”。狱方干事回忆:“那人写到凌晨两点,灯泡发红,他没察觉。”

1956年春,北京召开人大会议。周恩来把溥仪的七叔载涛介绍给毛泽东时,场面微妙。载涛脱口而出“我与他无往来”。毛笑了笑:“你们家不认他保利配资,社会也不要他,那怎么变新人?”一席话,让清室亲属第一次踏上访监之旅。对溥仪而言,那天出现的两位妹妹成了改造摸得到的温情。

1959年特赦决定出台,排在名单首位的就是“伪满皇帝”。有人不解:十周年大庆,为什么偏要放他?毛一句话——“我们有气魄”——堵住质疑。那年秋天,溥仪回到北京,安置在植物园当园丁。月薪一百八十元,比普通工人不算低,但比他幼时“日进斗金”显得寒碜。更要命的是,外头好奇目光如影随形:售票窗口排队买票,游客总想多看他一眼,“这就是末代皇帝?”仿佛活标本。

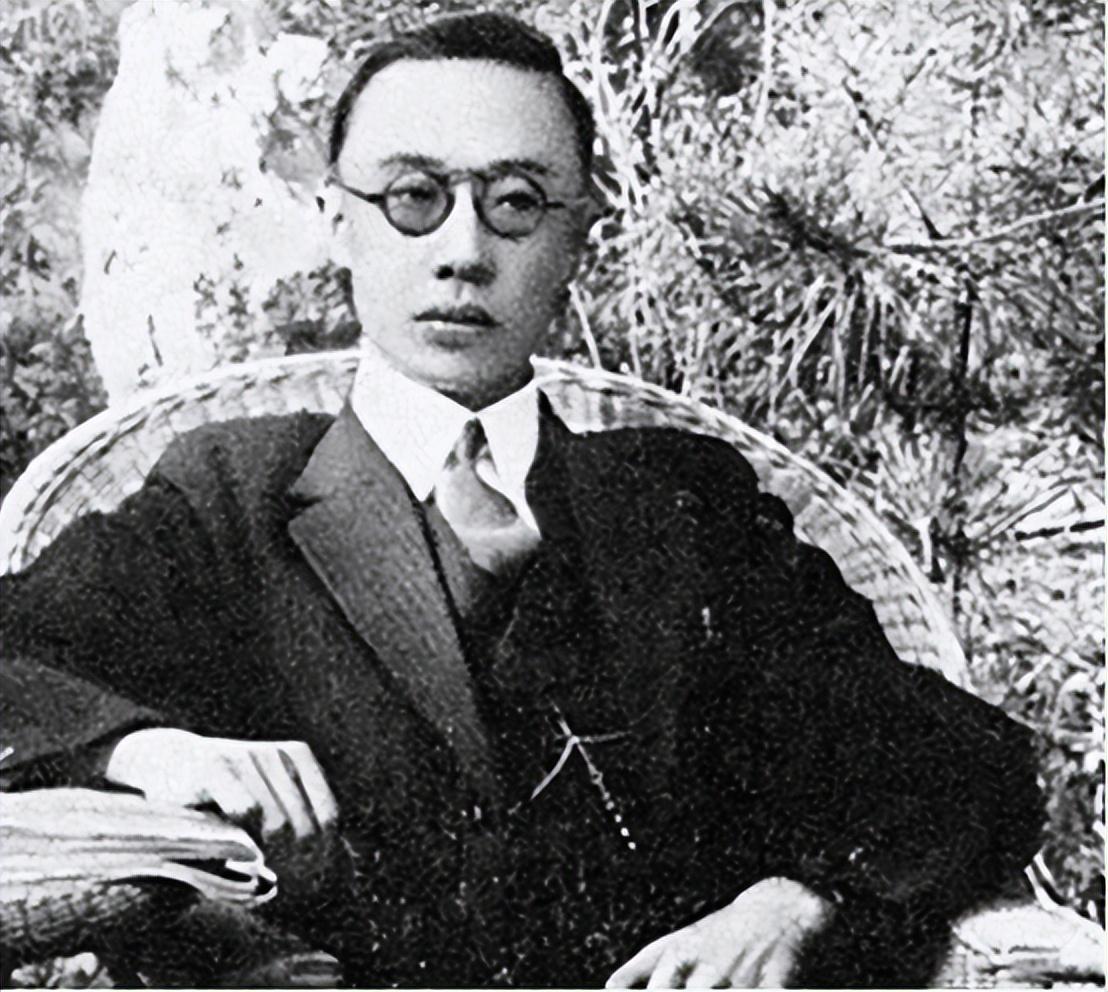

1961年初春,溥仪第一次被请进颐年堂。中山装、帆布鞋、黑框眼镜,全无龙袍气派。餐桌并未摆满山珍海味,四菜一汤里只有紫罐煨肉稍显讲究。毛没动那盘肉。溥仪忍不住询问,毛摆手:“现在困难嘛,老百姓都紧巴巴,我也就跟着节省。”听得末代皇帝眼眶发红,他回宿舍后写日记:“主席以身作则,吾当谨守。”

然而,生活拮据并没因特赦而立刻好转。北京植物园那年月工资普遍一百五左右,加上他身体羸弱、要买补养品,手头经常见底。1964年春节座谈会前夕保利配资,章士钊把这一情况告诉毛。主席沉吟片刻,径直吩咐秘书:“稿费还有多少?先划两千给章先生。”秘书提醒,当时两千相当于工人五年收入,毛摆摆手:“他毕竟当过皇帝,总不能让人说我们让皇帝蹭馒头吧。”

钱送出时,章士钊费尽口舌。溥仪推拒:“我刚出版《我的前半生》,也有稿费。”章士钊半开玩笑:“主席交代的任务,完不成我挨批,你于心何忍?”最终,那封信和两千元被郑重锁进抽屉,同日记本放在一起——这一锁,就是多年。

同一时期,中央有关部门也给溥仪涨了工资,标准从一百八十升到两百。数字不高,却是“性质”变化:从普通园丁到政协文史资料专员。职位背后,是“改恶从善得路走”的鲜活例证。一位参与特赦工作的干部说:“新旧两个制度就在他身上接缝。”这话有些文绉绉,却点出了要害。

值得一提的是,毛多次提到溥仪的婚事。1962年家宴上,他三番两次劝对方“赶紧成家”。旁人听来像玩笑,实际却是一种社会融入的安排:有伴侣、有家庭,就有现实牵挂,不再是半空中飘着的人。两年后,溥仪与浩贤结婚,一纸结婚证盖着红章,标志着“皇帝”彻底变回“公民”。

如果仅从金钱看,两千元并不能颠覆命运,但它透露的信号耐人寻味:新中国最高领导人与末代皇帝之间,没有私人恩怨,只有制度更替后的新型关系。毛泽东善于通过细节向社会释义——特赦、宴请、资助——层层递进,告诉世人“天家”与“黎民”从此一律。

再放长镜头。1972年溥仪病逝,时年六十六岁。住院期间,医药费用由国家统包。病房的墙上挂着他与毛的合影,那是1964年合照的放大版。护士回忆,老人常指着照片说:“这位给了我第二次出生。”一句话,或许比任何史料都直接。

回头看看那两千块的“来龙去脉”——源于一声关切,落在一纸信封,延伸到一次工资调整、一次婚姻撮合,最后凝结成一段政权与个人间独特的互信。这段故事证明:制度巨变之下,也可以有温度、有细腻的人情处理。对于五十年代以来经历剧烈社会动荡的一代男性读者来说,这份温度既真实又难得——曾经高踞云端的皇帝,与他们一样,为三餐、为家庭而忙碌,人与人之间最大的差别被时代抹平,这才是历史真正的落点。

双悦网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。