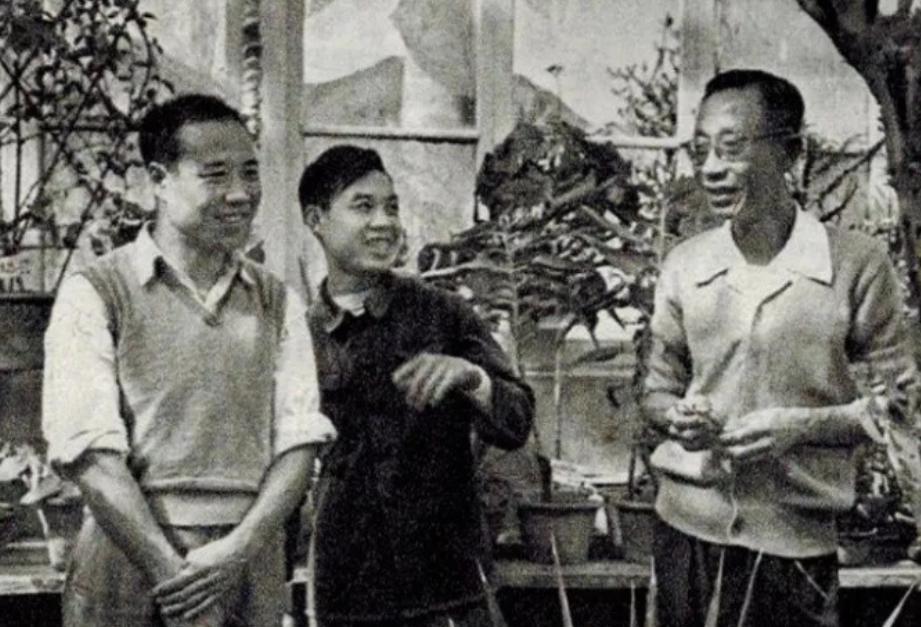

“老爱新觉罗,你得把这盘苦瓜吃干净。”1961年初春,毛主席在中南海招待客人时富灯网配资,半开玩笑地对身边的溥仪这么说道。客厅里灯光柔和,除了主人,大多是湖南籍的老朋友,溥仪显得有点拘谨,听到这句话,连忙站起身端碗答应,场面瞬间松弛下来。

溥仪为什么会坐在这张饭桌旁,还能跟毛主席谈婚论嫁?把时间拉回到二十年前,一切似乎完全不同。1931年九一八事变后,他被日本人捧成伪满洲“皇帝”。权杖看似在手,其实一举一动都被东京和关东军操控。那座新京(长春)的偌大皇宫里,风声鹤唳、草木皆兵,他清楚自己只是棋子;棋子想回头,却已站在悬崖边。

1945年8月,日本投降,苏联红军席卷东北。溥仪在通化机场仓皇登机未果,最终被苏军押往伯力。战败国的战俘营冷得厉害,铁丝网外的西伯利亚风像刀子;身份的巨大落差,足以让人彻底崩溃。他曾偷偷在日记里写下:“这哪里是流放?分明是重生前的炼狱。”

1949年底,毛主席访问莫斯科,与斯大林交谈时提到溥仪,要求把人接回国。“不栽脏,也不放纵。”这句话后来成为新政权对战犯政策的注脚。1950年三月,溥仪坐着苏联军用列车越过满洲里,被送进抚顺战犯管理所。他在那里种菜、扫地、上政治课,最爱的是园艺实践课——泥土黏住指缝,他说那是真实的味道。

1959年特赦令颁布,溥仪成为首批获释人员。走出高墙的一刻,他才发现北京城焕然一新,天安门城楼上的那幅巨像与他童年记忆里的龙旗截然相反,却又如此庄严。安置工作很快落实,先在北京植物园当园艺助理,后调至全国政协文史资料委员会。有意思的是,他对这份平凡的工资倍感珍惜——每月一百八十多元,足够在当时买三十斤猪肉。

1960年新年,周总理在政协礼堂接见新归队的前清宗室。轻松聊到生活琐事时,周总理笑着提醒:“要想把日子过顺,你得成个家。”溥仪腼腆点头,却没敢当真。谁料一年后,毛主席在家宴上也提到同一件事,“往事已过,把心思放到眼前,找个人合适的,好好过。”两位领导人不约而同的关怀富灯网配资,让他忽然生出重新选择人生的勇气。

转折点在1962年春天。政协文史馆的周振强带来一张黑白照片,女孩烫着时髦的披肩短卷,笑容里有股南方的温润。“她叫李淑贤,在医院干护理。”溥仪听到“医务工作者”四个字,眼睛亮了——他曾梦想读医,却因战乱颠沛半生。这种职业的吸引力,外人难以理解。

第一次见面约在文化俱乐部。溥仪点了两杯咖啡,见李淑贤拿着《内科学》,索性侃侃而谈血压、脉搏、青霉素。不少旁观者暗笑这位“前皇帝”话太密,可李淑贤偏偏觉得真诚。两人几次散步到北海白塔下,看晚霞照在湖面,沿岸柳树抽新芽,微风带着香椿味儿——这种极普通的北京春天,让溥仪的心一点点暖开。

同年晚秋,两人在王府井一处小礼堂领了证。仪式简单,却意味深长——清王朝最后一位皇帝,成为普通新郎。李淑贤事后跟好友打趣:“他把戒指套反了,急得满头汗,我差点笑场。”那一刻,溥仪的尊贵外壳彻底剥落,只剩一个五十多岁的男人,害怕弄错、又生怕幸福溜走。

1963年11月10日,人民大会堂里灯火通明,周总理和陈毅副总理接见各界人士。溥仪携妻子出现,一时吸引不少目光。周总理走近,握着两只手,“成家是好事,要互相扶持。”随后拉着李淑贤闲叙家常,问到父母早逝,轻声安慰。那份细致,让旁人都生出敬意。

1964年,中央安排这对新人南下参观。广州、杭州、福州一路走,溥仪在西湖边驻足良久,自言自语:“小时候读《西湖十景》,想不到有朝一日能与妻子同游。”李淑贤拉他衣袖,“别发呆了,拍照去。”镜头里,他不再僵硬,笑容甚至有点羞涩。

毛主席一直关注溥仪近况。一次同章士钊谈到生活补贴,主人家语气诚恳:“听说他薪水不高,我愿意贴些稿费。”章士钊答应转达,但溥仪得知后婉拒,“这份心意刻在心里,日子靠自己,更踏实。”

遗憾的是,沉疴旧疾并未远去。1966年底,溥仪因肾衰入住北京协和医院。病房白墙、消毒水味,他依旧念叨植物。护士说他常在笔记本上画玫瑰、标注学名。1967年十月,一代末帝病逝,享年六十一岁。遗体火化,骨灰最初安置八宝山,后迁至河北。历史的大幕早已合拢,他却以普通公民的身份完成最后一程。

有人评价,溥仪这一生像钟摆,从皇极殿荡到工厂菜圃,再回到医院病床,终点定格在共和国的土地上。人事无常,命运却因选择而改写:宽宥、教育、再社会化,这些政策性的词汇,落到个人身上,就是一次次被允许重新做人。毛主席那句看似随意的“你还可以再结婚”,恰恰是改变方向的钥匙;溥仪抓住了它,于是,他终于收获了一段迟来的普通生活。

双悦网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。