“1955年秋,成都军区礼堂后台,一个小战士悄声问:‘司令员,您真挨过贺帅两巴掌?’” “挨过,还记得耳朵嗡嗡作响。”贺炳炎半眯着独眼,左手抚了抚空荡荡的右肩,笑声爽朗,像山里的风。那一年,他42岁,胸前多了一排刚授予的勋章广源优配,身后一大段血与火的岁月却少有人说得清。

追溯到1913年,湖北松滋绿水环绕的泥巴村,哭声响起,一个出身赤贫的孩子降生。9岁丧母、14岁给地主放牛、16岁提着菜刀追着父亲报名进红四军。同行的乡亲感叹:“这伢子身板瘦,胆子倒像头小野牛。”后来,全连的人都喊他“贺小龙”,因为那挥菜刀的架势酷似“贺大龙”——贺龙总指挥。

山高林密,少年与首长的缘分在战场上迅速升温。贺炳炎喜欢摔跤,常惹是生非,贺龙干脆把烟杆当教鞭,隔三岔五敲他脑袋:“毛躁归毛躁,冲锋时给我顶上去!”这种半父半师的“棍棒教育”让小龙养成了一个习惯,见敌必冲、见险必闯。

1933年春,湘西山雨欲来。夏曦主持“肃反”运动,贺炳炎和19团政委宋盘铭被扣上“改组派”帽子,连夜押走。第三天,前卫部同敌人遭遇,打得浑身是血。师长卢冬生只得硬着头皮去借“罪犯”上阵。贺炳炎从牢门里被推出,系着铁链仍提枪冲锋,硬生生咬下一座山头。枪声一停,他又被拴回去。二十九个日夜后,贺龙拍案,“我担保他清白”,铁链才最终落地,可职务没了,连党籍都被搁在一旁。

离开团部那天,他撂下一句:“让我去山沟开荒,我也能整出一支队伍。”沿河县的荒山野岭见证了这句豪言。半年后,一个干部班变出黔东独立师,随后并入主力。可命运跟他过不去。1934年秋,他刚升回团长,夏曦又一纸命令把他扔进管理科打杂。兄弟们私下嘀咕:“咱团长是被贬,不是被打垮。”

1935年澧水激战,敌军撕开侧翼直扑红军指挥部。贺龙急得跳脚:“贺炳炎给我上!”贺炳炎把炊事员、勤杂员凑一起,顶着机枪火网硬挡。炮火浓烟散尽,指挥部安然无恙,他却腰部负伤倒在担架上。在后方医院广源优配,医生取出弹片,告诉他需要静养。贺炳炎翻身下床:“能走就能打仗。”那口刻进骨子里的倔强,连止痛针都扎不透。

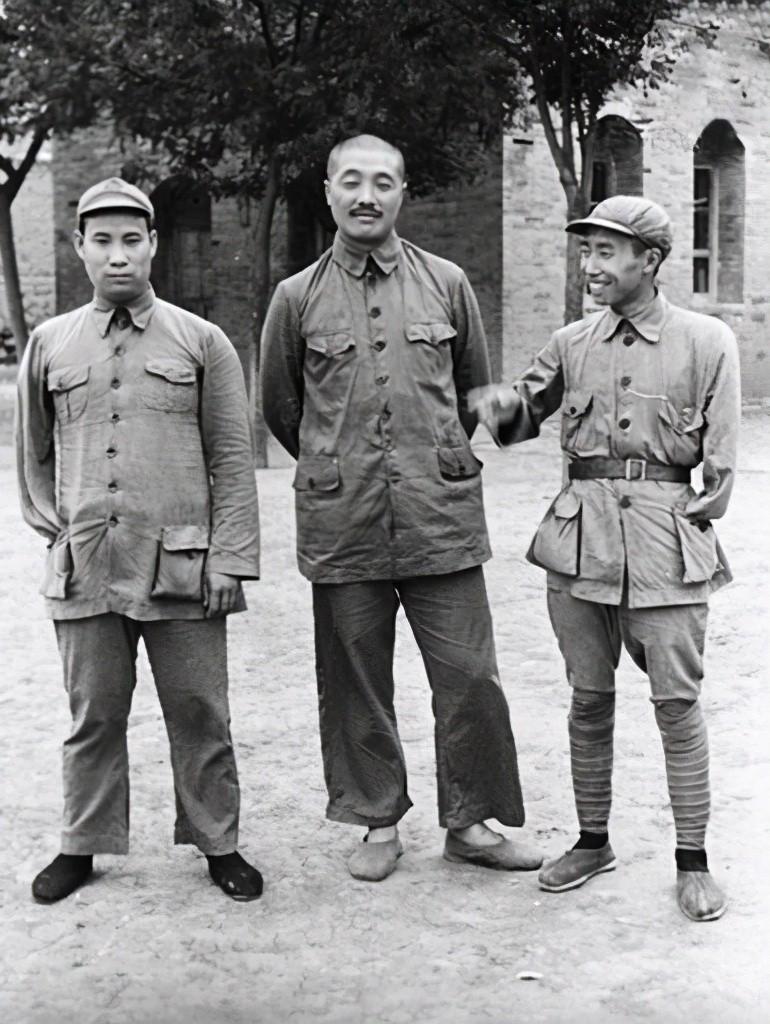

同年冬,甘肃会宁以西又一场遭遇战。弹片炸开了他的右臂,没有麻药,野战医生举起锯子前犹豫了半秒。贺炳炎吼道:“别磨蹭!”锯条下去,血喷了医生一脸,他却只咬碎牙根没吭声。自此,战场多了一位独臂团长。片场里常把他拍成断左臂,湖北老兵见了摇头:“搞电影的没做功课。”

剧痛伴随截肢后的夜晚。有人递来鸦片,贺炳炎一开始也想靠它麻痹。没想到被贺龙撞见,啪!啪!两记耳光脆响。“疼,就拿命去拼敌人,不准拿烟枪祸害自己!”贺龙骂完,眼眶却红了。那夜以后,贺炳炎把烟枪砸成碎木,疼也忍着,不再碰一口。

独臂并未削弱他的杀伤力。1939年雁门关伏击战,716团依山布雷,单臂指挥,歼敌500余人,烧毁汽车30多辆。延安的电报称他“独臂猛将”,重庆那头的蒋委员长也发来嘉奖。战后总结会上,有参谋不服:“团长冲锋太冒险。”贺炳炎把帽檐往下一压:“老子一只手也照样冲在前头,你们多长两只腿跟得上吗?”全场大笑。

1945年春,他左手敬礼走进杨家岭窑洞。毛主席起身,用同样的左手与他相握:“你是独臂将军,礼节从简。”几句家常,气氛轻松。后来小鬼们传出新梗:全军只有一个人可以单手敬礼不用挨批——贺炳炎。

与敌人硬,跟自己人也硬。1935年宣恩县巷战,他的18团死伤半数。战斗结束,俘来85师师长卧滑杆哀嚎。贺炳炎怒火难抑,抡刀了结对方性命。事后贺龙、关向应连夜训责,他站在屋角不吭声,听完只是咧嘴:“下次我忍。”倔脾气改不了,后来在西北野战军,他竟敢顶撞彭德怀,被彭老总拍桌子骂“混账”,他仍回敬一句“我有错也要说”。会场外的参谋直冒冷汗,这种场面开国将帅群里并不多见。

可对身边兵士,他柔得像春水。从团长到成都军区司令,他能叫出勤务兵、澡堂师傅、花工的名字,遇见就问冷问暖。警卫员回忆:“首长记性好得吓人,连我老家是哪条巷子都记得。”有人猜是他早年放牛、杀猪时练出的记忆力,也有人说这是孤儿寡母出身的同情心。

1960年冬,积劳成疾的肝病突然恶化。医生建议转地势平缓的内地治疗,他摆手:“部队要整训,我走了像啥话。”两个月后高烧不退,他在病榻上仍向军区常委交代演习计划,字字掷地。1960年7月2日凌晨,47岁的贺炳炎停止呼吸。窗外雷雨倾盆,成都城上空打了一夜闷雷,军号在雨幕里拖得很长。

三天后,公祭。二十多万军民冒雨涌向成都市郊公墓,有群众自发抬着豁口锣,敲一下,喊一句:“独臂司令好走!”黄泥路上积水没过脚踝,队伍却没有散。湖北松滋县后来把第五中学改名“贺炳炎中学”,校门匾额由聂荣臻执笔。字迹凝重,正如他短暂却滚烫的一生。

有人问,独臂能把枪举多稳?老兵们笑了:“他用足底当扳机,用命当护腕。稳不稳,你去雁门关那片山谷听听,还在回声。”

双悦网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。